亲人间彼此是再熟悉不过的了。可是如果一个亲人离开一段时间再和大家相见时,亲人竟然不认识的话,这中间的变故该有多大!中共在对法轮功学员的迫害中,相当一部分法轮功学员真的被摧残到连自己的亲人都认不出的程度。

遭暴打面目皆非外甥女难认舅舅

辽宁省大石桥市虎庄乡法轮功学员耿春龙,一九九九年十月份和母亲、姐姐、姐夫、外甥女依法进京上访。被大石桥市虎庄乡派出所、大石桥市官屯派出所的截访人员绑架到一个宾馆。他这样揭露自己遭到的迫害:“到了晚上,他们开始对我施暴。有个叫张海深的警察问我‘上访前在哪住的?’我就说了一句‘我不能说’。他就开始打我,用拳头猛打我的脸,还用画报纸垫在我的脸上打,说这样打我,别人看不到有伤。他不停地打我,打累了歇一会儿再打。一直打我到半夜十二点。我被打得满脸是血,满身是血,血溅了一墙,张海深就去擦。擦血的时候我看到他手都在发抖。第二天早上,我的脸已经被打的变了形,整个脸肿了起来,眼睛肿的成一条缝,眼珠子都充血了,看不到东西。第二天早上,他们竟然强行将我带到我的母亲、姐姐、姐夫和我七岁的小外甥女面前。她们一下子都惊呆了,我使劲睁眼开了一点缝,急忙笑一下说‘没有事儿’。小外甥女先前可能都没认出我,听见我说话才喊‘是我舅舅!是我舅舅!’”

九年牢狱两鬓白姐姐认不出妹妹

二零零一年四月二十六日,哈尔滨市轴承厂职工武丽君因发真相资料被绑架。后被非法判刑九年,被劫持到黑龙江女子监狱。她经受了许多种酷刑,包括:各种罚站、罚跑、罚坐,警棍、电棍,吊铐、背铐、关小号、锁铁椅子、锁地环,打耳光、拳打脚踢、头撞墙,胶带封口鼻,夏天曝晒、冬天冷冻。狱警们还在她的饭里下毒,打致病毒药……九年之后,武丽君出狱时,两鬓斑白,亲姐姐都不敢认她了。

十一年牢狱酷刑重重母亲探视认不出女儿

二零零二年,黑龙江大庆市运输公司鸿运乘风购物中心职工刘淑芬,被非法秘判十一年重刑,劫持到黑龙江省女子监狱。在黑龙江女监,刘淑芬曾被强制坐在水泥地上八天,双手背铐,脚和腿被用绳子绑上,一直从早四点折磨到晚八点半。她还被恶警关小号,不让睡觉、不让洗漱、不让上厕所;被上大挂,用背铐挂起,脚尖点地,被吊的昏死过去;她还被吊起抻腿、二十四小时背铐、上背吊铐,手铐卡在肉里;还把她的手反扭到背后,铐在床上,然后拖着床走,痛的她几乎昏死过去。

为抵制迫害,刘淑芬绝食七个多月,期间遭狱警野蛮灌食。恶警们还用开口器等坚硬的东西把她的牙齿掰伤,肆意把她的嘴、上腭和舌头弄出血。一次探监时,母亲见到她时惊呆了:眼前的人还是自己的女儿吗?只见她两眼凹陷,瘦的皮包骨头,人都脱相了。旁边的警察还说,他们是用凳子把她抬来的。母亲听了心如刀绞。

孩子认不出母亲

二零一二年二月一日傍晚,家住上海普陀区甘泉路的张懿下班回家,刚到家门口,就被长宁区恶警绑架了。十一月二日至八日,张懿被长宁看守所恶警上铐长达一周,并且十一月七日到八日,两名女恶警顾思义与陶雯雯伙同一名男警,和两个犯人一起,把张懿捆绑在床上长达三十一小时。长宁区法院二零一二年十二月二十四日对她非法开庭时,家人几乎不敢认张懿了,只见她脸色苍白、面颊消瘦、面容疲倦。

二零一三年四月八日张懿被劫持到上海少管所。四月至五月,张懿被关监房整一个月,不让洗澡、不让休息。狱警安排的包夹犯人唐正会、邱央雪对她又抓头发又打脸。张懿绝食反迫害,遭强制灌食,脸上、眼睛上被打出淤伤。恶警张岚、徐春艳、吴丽花授意包夹犯折磨她,说只要不出人命就行。

张懿六岁的女儿生病了,吵着要见妈妈。家人反复交涉,才好不容易能会见,于六月十四日见到了张懿。哪知张懿女儿竟然已经认不出妈妈了,说眼前这个不是妈妈,不肯叫她。

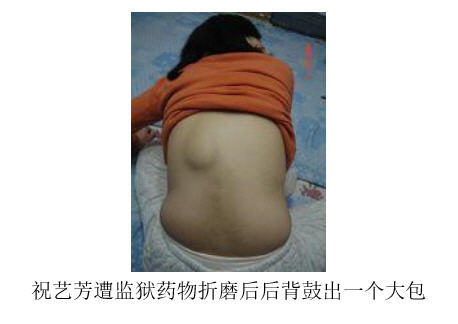

曾任四川省广元市政府驻成都办事处干部祝艺芳女士,因修炼法轮功多次遭绑架。二零零六年十月八日,祝艺芳被非法判刑七年,劫持到成都女子监狱。在成都女监,祝世芳由于被长期锁门关押,见不到阳光,食物又严重缺乏营养,祝艺芳全身浮肿,不能行走,肚子胀起出现腹水,后背鼓出一个大包。在警官医院,每天四个男犯用布带把她的手脚绑在床的四角,把肚子和膝盖也用布带绑在床的两边。然后护士给她输入不明药物。药物输入后,她心里发慌,血管疼痛,肚子肿胀。开始每天输两小瓶,又被换成两大瓶,从两大瓶到四大瓶,后来增加到八大瓶。每天还给她打不明针剂,起初打一针,后来扎双针,臀部都被打溃烂了。就这样在医院遭受五个多月的迫害,至今臀部上还留下一百多个针眼,针眼泛绿色。

祝艺芳遭监狱药物折磨后

二零零九年六月,祝艺芳的妹妹和儿子去医院探望她。六月的天气,成都很闷热,可她却上身穿着棉袄,用手提着没有腰带的裤子。妹妹和儿子见到她的模样惊呆了。当时祝艺芳的儿子已经二十三岁了,他半年前见探视过妈妈,可眼前的这个女人是自己的妈妈吗?他痛哭流涕地说:“这哪是我妈呀,这人是个疯子,她不是我的妈妈。我的妈妈好漂亮,气质好高雅,是很受大家尊敬的!”从上次探视到现在,这才半年的时间啊,可是祝艺芳已被迫害得连自己的儿子都不认识了。经警察前来确认她就是祝艺芳后,孩子才认了妈妈。

女儿认不出爸爸

二零零二年四月,抚顺市望花区法院冤判法轮功学员张长久四年。后被劫持到沈阳市东陵监狱遭到酷刑的摧残,被监狱给打毒针,精神、身体摧残的很严重。女儿去看望张长久时,竟然不认得他了。

二零零六年十一月十日,黑龙江哈尔滨法轮功学员于怀才被绑架,十一月二十七日被释放。第二天,于怀才到呼兰区公安分局国保大队要被扣押的钱和钥匙。国保大队长陈兆林和教导员陆文学说:“你还敢上这来要钱?!你别回去了。”就又把于怀才关押到呼兰区看守所,并无故劳教一年。二零零七年三月末,家属到医院去探望,只见一米八六的个头,原体重二百多斤的于怀才被迫害的骨瘦如柴,体重已不到一百斤,大小便失禁,生活不能自理,嗓子嘶哑,发不出声来。原本方形的脸已变形,又大又长,不堪入目。女儿看到眼前的爸爸,惊吓的大哭着跑了出来说:“这不是我爸爸,他的脑袋那么长?”

女儿被吓晕

山东潍坊安丘市红沙沟镇幼儿园女教师李秀珍,先后被中共恶警绑架十九次,遭到酷刑十几种。她每天被毒打五、六次,她就以绝食抗议。恶警往她鼻子里插上液化气用的管子野蛮灌食,并二十八天不让她睡觉,四、五个人轮流打她,她还坚持喊:法轮大法好!二零零二年底,李秀珍已被迫害得骨瘦如柴不能行走,体重下降到四十多斤,在她随时都有死亡危险时,济南监狱把她推给了家人。当十三岁的女儿见到她时,竟吓得晕了过去。

丈夫认不出妻子

陕西省勉县法轮功学员魏欣蓉,原在勉县粮食局工作,遭迫害后到勉县温泉镇政府林业站工作,曾两次被关入西安女子劳教所。二零零三年七月,正在上班的魏欣蓉被强行绑架,非法劳教二年,连夜劫持到陕西省女子劳教所再次迫害。恶警大队长王力,指使年轻队长张××,给魏欣蓉饭里下毒药,被魏欣蓉发现,从此后,魏欣蓉只吃馍和米饭,不吃菜喝汤。恶警恼羞成怒,就令包夹给她灌汤。这些恶人揪着魏欣蓉的头发强灌,头发被揪落一绺一绺的。灌不进口里,就往衣领里倒,灌的满身满地都是汤。她们就用魏欣蓉的衣服擦地,擦脏一件,扔掉一件。到了冬天,魏欣蓉只穿了一件毛衣,一件棉衣。

二零零四年三月底,劳教所通知她丈夫去见她,条件是配合劳教所转化魏欣蓉。她丈夫一见她,大吃一惊,不敢相认。只见她身体消瘦,面容憔悴,毛衣粘结得硬梆梆,棉袄结成硬块,浑身脏兮兮的。问她情况,才知道家里送的衣服、被褥被全部擦地扔了,一时控制不住,失声痛哭。

黑龙江省鹤岗市新华镇农妇赵淑香,因去北京上访被绑架回萝北县看守所。由于赵淑香当时有心律过速、心脏偷停的现象,警察送她劳教送不掉,就继续将她关押在看守所。赵淑香绝食抗议。八天后看守所对她进行折磨性的插管灌食,看守所所长下令灌食时要多加盐。这种灌食是非常痛苦的酷刑,插一次管,食道被拉的火烧火燎。灌进的东西使胃肠翻江倒海,有时吐,有时吐不出来,灌一次食就像过一次鬼门关似的。有一次灌食,管子上带出大量鲜血,接着赵淑香就大量吐鲜血,狱警这才紧急叫来医生。医生说,血中带有大量胃黏膜,诊断的结论是胃壁脱落,胃全部糜烂,人时刻有生命危险。

看守所所长怕她死在看守所影响自己的政绩,打电话叫来赵淑香的丈夫。赵淑香的头被剃成七零八落,人已被折磨的脱了相、说不出话,她丈夫没认出来她,以为狱警搞错了,转身走了。看守所所长怕他不接,就派人把她丈夫找回来,她丈夫一看真是妻子,当场就哭了。

原湖南省宁乡县商业系统照相馆下岗职工王钢,现在是一个个体户,他和妻子杨俊英,一起起诉江泽民的诉状中有这样一段控诉:“二零零五年四月二十五日,我和妻子被绑架后,分别被非法劳教两年。我被送到长沙新开铺劳教所,妻子被送到株洲白马垅女子劳教所。……我妻子杨俊英受的迫害比我大的多。她被送到白马垅女子劳教所时,首先严管一个月,限制上厕所、洗澡、睡觉。看污蔑法轮功的资料、录像等宣传品,由于不放弃信仰,罚站罚蹲、拳打脚踢。从早上六点至晚上十二点坐小板凳。每天强制做劳工十多小时以上。有次去车间做工,由于夹控没跟上,就说妻子有意脱控,被五个夹控暴打致伤。

“在劳教所两年里,妻子杨俊英受尽各种侮辱打骂,双脚出现麻木、血压升高。那种痛苦无法形容,最后被迫害得保外就医,提前四个月回家。记得二零零六年快过年时,我母亲和弟妹带她以‘妻妹’的名义来劳教所看我(法轮功学员不准会见)。在半个小时会见的过程中,我在想这个冒名的“妻妹”是谁啊?直到会见快结束时,我才突然认出这个又老又瘦完全脱相坐在我眼前的‘妻妹’竟是我分别不到两年的妻子。可见中共迫害她之惨烈!”

妻子认不出丈夫

二零零二至二零零三年期间,四川省广安市法轮功学员张明,在绵阳新华劳教所遭到非人摧残,头发几乎全白,体重只剩七十多斤。二零零二年年底,张明的妻子和妻妹黄志萍去新华劳教所探视张明,值班警察把他叫出来,俩人都不敢相信眼前这个憔悴的白发老翁,就是原来魁梧、英俊的张明。她们以为是值班警察叫错了人,直到张明开口叫她们,她们才经仔细辨认后相认,俩人都失声痛哭。在这次接见中,张明透露:因他们不放弃信仰,恶警不给他们饭吃,并强迫他们在六月灼热太阳下抬大石头铺路基,本应由压路机压的路面,也逼大法学员抬着大石头一下一下的夯,每天劳役时间长达十七、八个小时;冬天被弄到外边冻,直到半夜;恶警对坚定的大法学员关小号、铐手铐、电棍电是家常便饭。

辽宁省葫芦岛市连山区法轮功学员黄立忠,二零零八年五月十二日被连山区法院非法判刑十年。随后把黄立忠绑架到盘锦监狱五监区,后转到七监区迫害。二零零九年十月二十日下午二点多,黄立忠由一名犯人搀扶着来到接见室。事后黄立忠妻子说:“我都认不出他来了,面色憔悴,身体枯瘦如柴,牙齿变形,说话有气无力,身体颤抖,仅五个月的时间,好端端的一个人变成了这个样子!四十七岁的人看起来象六十多岁。”当时,黄立忠妻子告诉他说:他们不让我见你,说你违纪。黄立忠说,说我违纪了?是他们把我电的差点死过去,后来一点点缓过来了。问:“什么时候啊?”黄立忠说:“四月二十日。”问他:“谁电你了?”黄立忠说:“王建军。”妻子想继续追问详情,被旁边监视的警察打断。黄立忠又告诉妻子:由于受到严重电刑,导致他耳朵有时能听见,有时听不见。这次见面大约二十分钟。当时黄立忠虚弱得很,说话费劲,身体一直颤抖不停。仅仅过了五天,二零零九年十月二十五日晚上九点半,狱方通知家属,黄立忠已经死亡,死因是“猝死”。

辽宁省凌源市北炉中学教师吴元,二零零二年八月十四日被绑架。被非法判刑四年后,劫持到沈阳第二监狱被迫害。二零零三年十二月八日,家属接到监狱通知,说“吴元食道癌晚期”。十二月十日,妻子赶到监狱探视。吴元被折磨的皮包骨,蜷缩在病床上,已无法说话。妻子问是不是吴元,他点点头。妻子抱着吴元大哭。接见仅允许半个小时。就在妻子探视的当天下午六点,吴元妻子接到吴元含冤离世的消息。

湖北麻城市岐亭镇胡坎塆农民李长茂因修炼法轮功,二零零九年一月十四日出门二十分钟就被迫害致死。他的妻子在起诉江泽民的诉状中这样控诉:“二零零一年一月十二日上午,岐亭派出所到我家把老伴李长茂抓去。我去给他送午饭,发现他正在地上跪着,已被警察打得头破血流。警察凶狠地从我手里把碗抢去,砸向老伴。我连忙扑过去护住他,我的手被砸伤了,至今还留着伤痕。老伴说:‘我又没做过什么坏事,你们怎么这么打我?’我向他们说好话:‘有话好说嘛。’警察又用棍棒毒打他。当天晚上,我去送饭和被子,发现老伴只穿着内衣,外套被人脱了,大冷天被反铐在派出所院子里的树上,冻得瑟瑟发抖。

次日早晨,我再去派出所,发现被子未动,原来老伴被他们审了一夜后送到麻城市第一看守所去了。后来听老伴说,当晚,岐亭派出所审讯他的人要他用手把烧红的炭从火盆里夹出来。太残酷了!我去探视时,有人说你老伴被打得太惨了,劝我别看。我见到老伴时几乎认不出他了:眼睛肿的严重变形,身上有许多拳头大的包。送给他的钱、吃的东西都被犯人抢去了。”

苏州市科委干部俞惠男坚持修炼法轮功被迫害致死,他的妻子翁建珍在控诉江泽民的诉状中这样控诉:“在苏州监狱黑窝内我丈夫俞惠男坚定自己的信仰,坚信真、善、忍,惨遭恶警的迫害,受尽非人折磨。丈夫强打起精神艰难的对我说:我不能给你讲,听了我的遭遇你会承受不住的,因为监狱在对话中实时监听。

“我丈夫俞惠男被迫害得奄奄一息,我们都认不出来,仅剩下一副骨架,体重只有三十五公斤,眼看难以救治,狱方二零零五年十二月底就把奄奄一息,已经不能说话的丈夫强行扔给了我们家属,我和女儿把丈夫送到苏州第五传染病医院‘抢救’,我和两个女儿望着多年没见、原本身轻体健、正直善良的丈夫、父亲被‘610’国保残酷折磨成这般模样,我们全家望着躺在眼前的亲人欲哭无泪。苍天啊!为什么信仰真、善、忍做个好人就要遭此惨无人道的迫害!”

多少亲人认不出

河北省怀来县土木镇村民刘玉书一家五人起诉江泽民,刘玉书夫妇在他们的控告书中有这样的一段陈述:“大女儿刘朝霞是大学生,化工厂工程师,多次被绑架关押,并被非法劳教二年。在北京被看守所非法关押期间,她以绝食抗议对自己的非法关押迫害,在她奄奄一息时,警察竟把她抛弃野外,后被路人相救,乘火车才回了家,到家时,已经面目皆非,家人都认不出她了。经过一段时间,修炼大法,才得以恢复。单位开除了她的工作,丈夫是军官,在被逼迫下与丈夫离了婚,家庭就这样被毁掉了。”

二零零八年十二月中旬,吉林省图们市国保大队恶警全勇哲等人,闯到曲水村法轮功学员刘善真家中将他绑架。恶警们对刘善真施以酷刑,打得她遍体鳞伤,一条腿当场被打折,几天之后才将刘善真送医院接骨疗伤。为掩饰罪恶,恶警还造谣说刘善真是“自杀”跳楼摔折了腿。几天后,全勇哲对曲水村法轮功学员孟繁琴施以长达四小时的刑讯逼供,把孟繁琴打的遍体鳞伤,面目皆非,连家人都辨认不出来了。

河南省周口市居民何金亮,因修炼法轮功,一家四口饱受迫害。二零零九年一月四日,全家在为大女儿准备嫁妆时,他和妻子王爱芝被周口市国保大队的恶警绑架。后来何金亮被非法判一年刑,王爱芝被判八年重刑。当时王爱芝被劫持在项城市看守所。何金亮这样自述他在项城市看守所接见妻子时的情景:“她是被两个人架着出来的,瘦得不成样子,精神恍惚,目光呆滞,我们都认不出她了。嘴里只会重复说:‘我没罪,我冤枉,我没罪,我冤枉……’其他的什么都不会说。我问管号所长:‘为什么往她食物中加药?’所长说:‘为了王爱芝好。’”

二零零八年三月初,安徽省淮南市淮化中学教师金丽达和丈夫一起到淮北,被两名恶警赵学礼、余建华绑架到淮北看守所。在看守所非法关押了一年七个月之久,二零零九年六月被淮北相山区法院判刑三年。经家人的一再要求,在金丽达被送往宿州监狱的前一天,看守所才准见面。家人看到金丽达的右脖子下有二道长长的伤疤,被缝了三十多针还没拆线呢!伤口还烂糟糟的,被迫害的奄奄一息,人完全走了样,家人都认不出来了。

河北省承德市法轮功学员韩立萍女士二零零一年五月被非法劳教二年,在高阳劳教所遭受了种种惨无人道的折磨。韩立萍女士说:“(高阳劳教所)王亚杰在边上指挥,其他五人每人手里拿一根电棍,把我的手铐在铁环上,五个人同时电我全身,周燕恶意把电棍伸到我衣服里电我前后心,电死过去再掐人中,醒过来再电,再掐人中,再电,死过去几次才住手……”“我被绑架时是一百三十多斤,回来时只有七十二斤,家里人都不认识了,两年多不能干活。”

广东省湛江市麻章区法轮功学员陈少清,数次遭到绑架和酷刑。二零零九年她又被枉判五年,被劫持到广东女子监狱。在广东女监,她被迫害致瘫痪,体重只有三十多斤。二零一一年六、七月份,她家人被警察梁监区长和“610”警察带到探亲厅接见陈少清。她的两个哥哥和大嫂与大姐远远的看见与他们对面而来被人推着坐在轮椅上的陈少清,已不是原来的陈少清,面部变形,身体变样。那时已到了夏天,正常人应该穿上夏装解暑,而陈少清还穿着棉衣棉裤和棉鞋。顿时她家人停住了向前走的脚步愣在原地十分钟左右,要不是警察的提醒,她家人还回不过神来。

二零零一年九月二十八日,石家庄法轮功学员杨晓杰被绑架,后被枉判十一年。五年的监狱生涯,杨晓杰遭到恶警一系列的折磨,两颗牙齿被打掉,腰椎被打伤,还被野蛮灌食等,致使其瘫痪在床,骨瘦如柴,原本一百四十多斤的人,瘦得就剩下七十多斤,人都脱了相。二零零五年十二月二十八日,杨晓杰就剩一口气了,石家庄监狱才让家人接回。他的父母都认不出来他了。奄奄一息的杨晓杰,呼吸急促,说话非常吃力,说半句就要大喘几口气,大多数时间昏昏欲睡,叫不醒,有时连睁眼都费力。瘫痪在床的景象惨不忍睹,出狱没有一个月,杨晓杰就离开了人世。

二零零一年十二月二十九日晚,山东省潍坊市奎文区廿里堡街办派出所恶警翻墙入室,将黄家庄法轮功学员郭萍夫妇,及两名暂住她家的法轮功学员绑架,家中贵重物品被洗劫一空。在奎文区拘留所里,面对凌辱酷刑,郭萍展现出法轮功学员的慈悲和大义。最后,她以绝食来争取做人的权利,捍卫大法的尊严。她被恶警野蛮灌食,当场造成严重胃出血,生命垂危。二零零二年五月十五日晚将其送入潍坊第二人民医院。闻讯赶到的亲属几乎不敢相信自己的眼睛:病床上这个两眼黑肿、浑身浮肿、大口吐血、昏迷不醒的人就是那个健康善良的郭萍?两天后,随着一场绵绵悲雨的停止,郭萍含冤而去,年仅二十八岁。

家住四川省广安市邻水县棉麻公司家属院三楼一号的曹平,二零零一年,在邻水县北门姚家坝遭到时任国保大队长的李吉良,及胡俞、赵勇、城北派出所杨所长共七、八个警察的绑架与毒打。恶警赵勇用木棒狠狠打击曹平的全身,当即就把曹平的左脚打断,经医院检查,膝盖骨被打碎。三个月后,在曹平未痊愈的情况下,国保大队长李吉良和恶警赵勇等人在看守所提讯时,把曹平吊起来,残忍地用棍棒拳头毒打曹平,这次又将曹的左手打断。

就这样,恶徒们还是将曹平枉判了四年,劫持到四川德阳监狱。在德阳监狱,恶警对重伤未愈的曹平施以各种酷刑,在炎热高温天气,他们罚曹平在烈日下举着双手站立,手脚还不准动。曝晒下,曹平经常晕倒在地。稍不如意,恶警便指使刑事犯对他毒打。不仅如此,他们克扣曹平的饭菜,每顿饭都是食不果腹。眼看曹平已经生命垂危,二零零三年六月二十八日,监狱做贼心虚地把曹平送回邻水家中。回到家后,家人都快认不出他了,原来体重一百三十斤,身高一百七十厘米的曹平,现在只有六十斤!全身只是皮和骨头。大便出血,周身疼痛不已,内脏剧痛,呻吟不止,不能入睡。七月七日晚上十时肛门处出血不止,经医院抢救无效离世。这与他回家仅有九天时间。

二零一二年二月,河北省唐山市唐海县第十农场星云家电老板郑祥星被绑架。五月被非法批捕。后被枉判十年,劫持到保定监狱迫害。为了帮他早日回家,十农场、十一农场的乡亲自发写了三封联名信。截至二零一三年九月八日,联名营救他的人数增至一万六千人。二零一二年十月二十八日早上,保定监狱两位工作人员到郑祥星家,说郑祥星在监狱跌倒,把头摔坏了,已经做了开颅手术,生命垂危。郑祥星的家人当天下午赶到保定第一中心医院病房后,看到病房的病人,扫视了一整个病房,家人居然认不出哪个是郑祥星,家人着急的大喊郑祥星在哪?其实,郑祥星就躺在病床上。他头部肿的如篮球般大小,裹满纱布,插着两根导管往外流着血,右眼淤青,右眼角膜向外凸起,左眼紧闭,嘴张开,舌头向内蜷缩,鼻孔和耳孔都残留着血迹。整个人骨瘦如柴,前心贴后心,四肢被绑在病床上,不省人事。监狱的人告诉他们说这就是郑祥星,郑祥星妻子瘫软在病床旁,感觉整个天好像塌了!

原来,保定监狱在未通知家人的情况下,擅自对郑祥星做了两侧开颅手术,左右各摘掉二片颅骨(各直径十公分,一块有裂纹)。据医生说,当时郑祥星被送到第一中心医院时已经陷入深度昏迷,两侧瞳孔放大五点五,小便失禁。立即采取了手术,从上午十一点左右一直做到下午五点。

据医生说,当时打开郑祥星颅骨后,郑祥星脑浆已经破裂,流出的脑浆与血搅在一起。他们将郑祥星语言、视觉、记忆分部的大脑切除。脑内出血及大脑损伤是因左侧颅骨受重击断裂后造成,他们将郑祥星左侧断裂颅骨切除,同时为了减压也将右侧颅骨切除,也就是说,手术后,郑祥星的头只剩了中间从脑门到后脑勺这个几厘米宽的骨架支撑着大脑。

医院多次做CT结果都认为郑祥星脑细胞基本死亡。可即使这样郑祥星的手脚还都被捆着。郑祥星妻子看到丈夫这等模样,抱着郑祥星号啕大哭,家里亲友强烈要求将郑祥星捆着的手脚解开。

同时家里亲友发现对于这样一个重症病人,却被安排在普通病房中,郑祥星床边连呼吸机都没有。家人查看对郑祥星的用药情况,发现只是简单的输了一些消炎药,郑祥星家人无比愤怒,郑祥星的姐夫气愤的对大夫说:我给我家的猪用的药,都比你们给郑祥星用的药好。

事后,一位专业脑外科大夫告诉郑祥星的亲友,说如果头颅一侧受到过猛烈撞击,是需要在头颅另一侧的对角线位置附近,检测是否有血管破裂或损伤的。目前的医学水平,是能够用专用仪器(类似CT的仪器),在不开颅的情况下做检测的。保定医院是属于地级市的医院,是应该有设备做这个检测的。至于说减压的说法,是靠不住的。头颅本来是封闭的,是有压力的,但是在一侧已经开颅了,不是封闭的了,就不会有什么压力了,何须减压?这位脑外科大夫说,做开颅手术如果没有家属签字,就是违法的。如果要控告的话,这一条就够把他们送上法庭了,更不要说开颅和切除脑神经这类罪恶了。

一个受群众喜爱的普通个体户,只因修炼法轮功,在监狱就受到如此大的迫害。究竟是何种酷刑将郑祥星折磨至此,目前还不清楚。可是人被折磨致伤残后,却残忍的做如此毒辣的手术,真让人匪夷所思!

上面这些案例远不是对法轮功学员迫害的全部。这只是从一个侧面揭露出中共对法轮功学员的摧残程度。法轮功学员被迫害到连亲人都不认识的程度,有些间隔时间还极短,中共对法轮功的迫害该有多么残酷!