【新唐人2012年1月5日訊】案子第一、高智晟

長期以來,高智晟律師來免費承擔了窮人,特別是農民的辯護任務。在2004、2005年他發表了三封公開信批判政府機關對某宗教性的氣功組織的成員的破壞。(90年代末,該組織的擴展速度很快。該組織事先未批准而進行了一次大規模示威遊行要求政府承認後,該組織在1999年7月被政府所禁止。此後,法院常常判成員違反刑法第300條關於「邪教組織破壞國家法律法規」的規定。按最高人民法院法釋[1999]18號,「刑法第300條中的『邪教組織』,是指冒用宗教、氣功…建立,神化首要分子,利用製造、散佈迷信邪說…蠱惑、矇騙他人,發展、控制成員,危害社會的非法組織。」因為該組織的成員崇敬建立該組織的『師傅』,所以該組織符合『神化首要分子』這個因素。〈考慮到某些網上的照片,可能還應該指出:最高人民法院所指的組織不包括中國的什麼政黨。〉第300條恢復清代關於『造妖惑眾』的規定:「凡妄布邪言書…惑人心…斬」。但是,當前,該組織成員案子多數不是法院而是公安部門處理的。在懲罰過程中,很多人受體罰。甚至有器官摘取、移植。

第一封公開信發表後,高律師接到電話說:「你高智晟知道很多真相,我們知道的真相也不少。比方說,你的孩子在哪裡上學,每天坐什麼車…」。據高證明,2005年8月15日開始,每天最少一個警察「寸步不離地跟著我當時還不足三歲的兒子;六至十名的男女警察,對十二歲的女兒如影相隨,數月裡堅持不懈,風雨無阻,連女兒坐在課堂上課時都不能例外。我全家所有的親人,都被警察跟蹤、監控以及隨意非法關押。期間,妻子、孩子多次被野蠻毆打。」2006年初,有人試圖通過交通事故殺高智晟,不成功。據高智晟說,在2006年2月,中央政法委建立了公安、檢察、法院人員參加的高智晟案件專案組。2006年8月15日,戴面具的幾個人在山東抓、毆打了高智晟並帶他到北京而把他交給公安部門。9月21日以煽動顛覆國家政權罪正式被拘捕,然後被告到法院。12月12日,北京第一中級人民法院「公開審理」高案。高被抓後,高的親屬不許跟他見面,審理前沒通知家屬、辯護律師。21日,法院判高徒刑3年,緩刑5年。8月15日被抓後到公開審判為止被關押的129天中,據高證明,他雙手被拷600小時,鐵椅上被固定590多小時,被強迫盤腿坐在地上反思罪過800小時。2007年9月,高重新被抓、體罰十天。2009年2月,高再次被逮捕,失蹤。警察繼續不斷跟蹤、侮辱高夫人和孩子,女兒試圖自殺。夫人受不了,帶兩個孩子偷渡出國,跑到美國去了。2010年3月,高出現在北京,說,他被判,但是已被解放,再不能繼續鬥爭,只希望有機會再見他家的人。4月20日以來再失蹤。那時,他跟公安人員在一起。

案子第二、艾未未

有名的藝術家艾未未膽子大,幾次批評某些社會問題,讓媒體重視。艾未未的Twitter有超過八萬名追隨者;今年四月前,艾未未每天上網留言數十次,其中不乏對政府的批評。

在2008年四川地震後,艾未未訪問災區時,發現:地震前已經有了地震預告。好像因為某領導幹部擔心該預告影響奧林匹克活動,所以在5月9日,省政府在網上把地震警告叫了「謠傳」。因此,學校沒有停課。在地震發生的5月12日,很多正在學校裡的孩子死了。學校修得不好,是「豆腐渣工程」,因此很多學校倒塌。這是那麼多孩子傷亡的另一個理由。艾未未組織了調查,發表了很多遭難的孩子的姓名、遭難情況等等。本地有名作者譚作人也作了這種調查,發表結果。兩個人都提出,應該追究對否認地震預告、「豆腐渣工程」的責任。其結果,當地公安部門調查譚作人,發現他跟國外的人交換了電子郵件,討論了紀念六四事件20週年的獻血活動,在2007年在國外也發表了相關的文章。因此,檢察院告他犯了煽動顛覆國家政權罪。2009年8月12日成都法院開庭審譚案前一天,為了旁聽庭審,艾未未到達了成都。午夜左右,幾十個警察入了他旅館的房間,毆打、嚴重地傷害他(事後,在德國必須做手術)並11個小時不讓他離開旅館。因此,他無法旁聽譚的審判;上百個警察佔了所有的位子,所以別的人大體也不能進入旁聽。法院判譚5年徒刑。

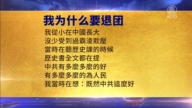

在2001年,北京市朝陽區金盞鄉長店村的經濟合作社把部分土地出租給不久前成立的「北京正陽建設工程有限公司」(ZG)。租賃合同期30年。在2007年,ZG建立了創意正陽藝術區,通過在2006年6月成立的「翰石藝洲(北京)國際文化藝術發展有限公司」(HG)出租工作、住宅室給幾十個雕塑等藝術家。(那時,張榮義是ZG和HG的法定代表。據說,北京的兩個高級公安幹部是ZG的大股東。)在2009年,朝陽區啟動部金盞鄉等7個鄉的「城市化」,涉及26平方公里上住的17萬人。按計劃,應該拆農莊,農民應該「上樓」,宅基地等騰空地區可以用於營業、建築樓、綠化等。在長店地區,要為上樓的農民蓋住宅樓,要提供為銀行製造信用卡的產業區,要擴大高級的度假村、高爾夫場等等。藝術家擔心也要拆藝術區,聯繫鄉政府和HG,兩個單位都說沒有危險。但是11月末,HG通知藝術家12月5日以前必須搬走。藝術家的租賃合同還遠沒到期,他們不走。ZG的人就開始攻擊藝術家,破壞財產,打傷人,12月20日停電、水、暖。2010年1月,四十戶藝術家起訴到法院要求HG賠償損失,在法院出現代表HG的職工稱,她已經幾個月得不到工資,HG已基本上不營業,沒有財產。鄉政府聯繫藝術家,答應藝術家春節前全部搬空並撤訴對HG的訴訟的話,給他們賠償500萬元和搬遷費用。2月22日早晨兩點,80個打手用ZG的挖掘機等車夜襲藝術區,造成破壞,嚴重打傷幾個藝術家。報案後20分,警察來了,打手走了。同一天下午,住離該藝術區不遠的艾未未帶領13個藝術家在長安街遊行,打出「還我們做人的尊嚴」的橫幅,得到國內外媒體的重視。張榮義、其助手和大手的組織者等三個人短期被拘留,但是此後沒有刑事調查。

據說,艾未未的上述活動,因為得到媒體重視,所以危害了在四川否認預告的領導和北京的那兩位高級警察的烏紗帽,他們覺得要給艾未未「點顏色看看」。2011年4月3日,艾未未在北京飛機場被捕,此後只能一次跟夫人短期見面。2011年6月22日,艾未未「取保候審」,被釋放。按新華社,公安機構調查艾未未偷稅情況,艾已認罪。(據說,公安機構把對高智晟用酷刑的錄像帶給艾未未看,逼供他認罪。)釋放條件是:未經批准不許離開北京;至少一年內不得透過互聯網等媒體對外發言。

案子第三、耶蘇家庭

1927年代以來,在山東、安徽等地區的農民中,「耶蘇家庭」組織發展很快。每個「耶蘇家庭」是個小集體,成員把其全部財產獻給「家庭」,像後來的人民公社那樣生活在一起,共同種共同的田,經營企業、學校、醫院等等。經濟上很成功。(宗教方面,頻密的禱告每天佔四五個小時,禱告中大聲哭喊,報告各人聽見的「異象」、「異夢」,用「方言」。特別喜歡共同唱歌,五十年後,我認識的家庭成員仍然很愉快地想得起那時唱的歌。他們跟別的新教組織合作,有時也用他們的教堂進行洗禮等。)耶蘇家庭很歡迎解放,也組織了「抗美援朝醫療隊」;他們覺得,共產黨管理農村的形式適合耶蘇家庭的形式。但是共產黨不歡迎耶蘇家庭,安排「工作隊」「蹲點」核心「家庭」,認定耶蘇家庭精神過時、落後,不是符合社會主義的基督教,跟社會主義制度格格不入。在1952年,對家庭的主要領導開了三天的「控訴大會」;因為他有病,吃了比別的人好一點,所以認定他思想封建,讓法院判他十年徒刑(1957年去世)。耶蘇家庭被禁止,此後,特別在文革中,部分成員也被判刑。

1979/80年都被解放,恢復了宗教活動。在「嚴打」中,部分人再被抓,譬如在河南方城判了40多人,因為他們「跨省跨縣非法傳教,擾亂社會秩序。」但是通過建立家庭教會,耶蘇家庭繼續擴展。在山東省微山縣多義溝,蓋了一個教堂,到1992年會眾已增長至三千人。約60個信徒恢復了集體生活,靠飼養長毛兔維持生活。1993年6月7日,這座教堂被推土機剷平,教會領袖鄭允蘇以「擾亂社會秩序」和「詐騙」的罪名被判處12年徒刑,在1999年5月26日被假釋。在別的地方封鎖了耶蘇家庭信徒佔多數的村,要求他們付高額的罰款,等等。

上述案子只是例子。類似的案例越來越多。北大法學院教授賀衛方在剛發表的公開信中總結了在這種案例中出現的問題。

為了法治,為了我們心中的那一份理想

——致重慶法律界的一封公開信

尊敬的重慶市法律界各位同仁:

一年多來,我一直想寫一封公開信與各位交流一下關於重慶「打黑」的看法。不過考慮到自己在博客等媒體上對於某些事件已經作出過不少評論,擔心「說三道四」,饒舌惹厭,也就作罷了。但是,最近重慶的某些走勢令人頗感焦慮,如鯁在喉。在我看來,在這座城市裡所發生的種種,已經危及法治社會的基本準則,作為一個法律學者尤其是一直參與司法改革的學者,我覺得,公開地把自己的一些困惑和批評意見發表出來已經成為一個緊迫的義務。

促成我寫這封公開信的另一個因素是,重慶是我的母校西南政法大學的所在地,是我魂牽夢縈的一座城市。1978年,經歷了「八千里路雲和月」,在歌樂山下的這座校園裡,自己開始了此後的法學生涯。當年上學的時候,我們的老師們也剛剛從「十年浩劫」中備受壓制的狀態裡回到校園,談起文革期間無法無天、生靈塗炭的一幕幕,一些老師不禁淚灑講壇。其實,我們這些學生也都是文革的親歷者,所以每個人都是何等地珍惜法學這門專業。我們憧憬著祖國法治建設的前景,盼望著能夠早日投身到這樁偉大的事業中,為保障公民權利與自由作出貢獻,並下定決心,絕不讓文革悲劇在這片土地上重演。

然而,時過三十多年,我們多麼熟悉的這座城市裡卻發生了很多事情,令人恍然有時光倒流、文革重演之感,法治的理想正在淪喪。是的,我指的正是已經持續兩年多的「打黑除惡」(當然也包括「唱紅」,不過「唱紅」這裡就暫時不討論了)。在整個「打黑」行動中,我們看到了運動式執法和司法在轟轟烈烈地開展。在短短八個月的時間裡,當局發動社會密告(所謂「群眾來信和檢舉」),抓獲「涉黑」人員近五千人。隨之而來的是數百個「專案組」突擊工作,以「重慶速度」批量化地逮捕、起訴和審判。文強案二審之前出現在最高人民法院官方網站上的王立新法官的日記清楚地表明,公安、檢察和法院之間是如何不分彼此、聯合辦案的。不僅如此,所謂「大三長會議」幾乎是公開地登堂入室。對於一些重大案件,法院院長、檢察院檢察長、公安局局長開會協調,導致案件還沒有開審,判決結果就提前決定了。最後的審理過程就是走過場。制度設計中所追求的三機關相互制約機制也就完全失靈了。各位同仁,你們不覺得這種做法完全違反了我國憲法和刑事訴訟法所明確規定的檢察權和審判權獨立的準則麼?

在李莊案的審判過程中,我們分明看到,法庭基本的中立性已經蕩然無存。庭審中,李莊及其辯護人請求證人出庭接受質證。我相信主持審判的付鳴劍法官深知這種當面質證的重要性,因為你在西南政法大學的碩士論文研究的主題正是證人出庭作證的必要性。然而合議庭卻拒絕了被告方的要求,理由居然是證人不願意出庭作證。請各位查一下刑事訴訟法,有沒有證人出庭與否取決於他或她的意願的規則?況且該案的七位關鍵證人均在重慶執法部門的羈押之下,他們提供的書面證詞很可能出自於刑求或其他威逼利誘,必須通過面對面的核查印證,才能讓李莊究竟是否唆使相關人員做偽證等真相大白。然而,江北區法院——這是我當年大學實習的地方——卻硬是僅僅憑藉這些無法質證的所謂證詞作出了有罪判決。

在該案二審時,出現了極其蹊蹺的一幕:李莊由一審絕不認罪到二審時突然完全認罪。我們無力深究這戲劇性轉變背後的影響因素,不過當法庭宣佈由於李莊的認罪,將刑期由兩年六個月改為一年六個月時,李莊明顯表現出受騙後的屈辱和憤怒,他大聲說:「我的認罪是假的。希望法庭不要給我按認罪處理,認罪是在重慶公安機關和檢察機關誘導之下進行的」(據「經濟觀察網」2010年2月9日報導)。李莊的言辭表明,他仍然沒有認罪。這樣一來,依據他認罪因而減輕處罰的二審判決就被釜底抽薪了。作為一個公正的法庭,必須立即宣佈暫緩作出二審判決,查清李莊認罪是在自由意志支配的行為,還是確有背後交易導致以認罪換緩刑。無論如何,既然李莊已經明確地拒絕認罪,二審合議庭需要在這一新情況出現之後作出新的判決。如果法官們確認一審所認定事實無誤,那麼就應該改為維持原判,而不是減輕處罰。當然,如果存在著警方和檢察機關誘騙認罪的情節,法院也需要追究相關人員妨礙司法的罪責。但是,重慶市第一中級人民法院卻任由法警將正在怒吼的李莊拖出法庭,對於合議庭依據虛假認罪基礎上的判決無動於衷。這又是為什麼?

看得出來,圍繞著李莊案的審判,重慶方面做足了「功課」。法學界也無法置身事外。庭審現場,有學者應邀旁聽。12月30日的庭審持續到凌晨一點多。接近尾聲時,在法庭樓上的一間可以通過視頻直播看到庭審現場的會議室裡,「有關部門」連夜召開法學專家座談會。「有關部門」是哪個部門?深夜被叫來參加座談會的西南政法大學教授梅傳強告訴《南方週末》,是重慶市政法委召集的。第二天,《重慶日報》便刊出了庭審紀實和學者們力挺這次審判、批駁李莊及其律師在庭審中所提出各項質疑的發言摘要。基層法院的一次審判,直轄市的政法委親自主導,星夜召集學者座談,市委機關報第一時間為之造勢。面對這一切,若還有人相信這樣的審判以及後來重慶第一中級法院的二審有一絲絲審判獨立、程序正義的意味,那實在是天真到可笑的程度了。

問題在於,假如沒有法律界的配合,這一出出司法鬧劇又如何可以順利上演?參與者也許會辯解說,在目前的體制下,個人即便內心有疑問甚至牴觸,但是你如何抗拒這種壓倒性的支配力量?誠然,這是一件十分糾結的難題。但是,在消極順從與積極迎逢之間還是有著清晰的界限。某些受過嚴格法律訓練的檢察官那種罔顧法律概念,創造性地為一些非法行為背書的行為,實在令人齒寒,也可以說是法律教育失敗的象徵。

這裡還要特別表達對於重慶法學界某些學者的失望之情。如果說實務界由於身份困難而不得不聽命於上峰的話,學者們卻完全可以保持最低限度的獨立性。對於踐踏法治準則的行為,也許你不願意發表直率的批評,但至少還有保持沉默的權利。世界不少國家的法律史表明,在維護法治基本準則方面,法律學界都承擔著為實務界提供理論和知識後援的使命,同時也肩負著耶林所謂「為法律而鬥爭」的神聖義務。面對幹預司法獨立、違反法律程序、損害公民權利與自由的行為,學術界需要作出清晰而堅定的批評和抵制。但遺憾的是,一些學界同仁不此之圖,反而在一審判決尚未作出的時候,就在官方報紙上集體合唱,發表對於五個程序事項一邊倒的言論。你們可以看一下隨後網絡上各方人士如何評論,給學界尤其是西南政法大學帶來了怎樣的聲譽損害。我不明白,促使諸位做這樣事情的動機究竟是什麼?

最後,我要對重慶公安局王立軍局長說幾句話。2010年11月,你被西南政法大學聘為兼職博士生導師,我恰好也是母校的兼職博導(查簡歷,還獲悉你也是北大法學院刑法研究所的研究員,足見我們的緣分不淺),所以這裡不妨做些學者間的交流。雖然只是公安局局長,但由於重慶當局將「打黑」運動作為工作的重點,你的角色就特別凸顯,可謂舉足輕重。對於你主導的這場雷霆萬鈞的運動,我頗有一些擔心。一是指導思想上如果存有淨化社會的觀念,結果可能是危險的。人性總有某些無從改變的特性,一個健康的社會也許只能對於某些人性的弱點採取容忍的態度。況且秩序與自由有著內在的緊張,過於重視秩序,未免偏於一端,令自由受到減損。

第二,儘管我們都痛恨黑社會,也贊成以法律制裁這類犯罪行為,不過還是要看到,黑社會在重慶能夠發展到你們喜歡聲稱的那種可怕程度,那一定是我們的「白社會」出了嚴重問題。例如司法不彰,企業界只好依賴法外手段保證交易安全。打黑固然必要,但治本之策卻是健全政府依法行政和司法正義的相關制度。

第三,假如政府在懲罰犯罪的過程中使用非法手段,例如刑訊逼供,剝奪嫌疑人的訴訟權利,甚至讓那些從事刑事案件辯護的律師提心吊膽,朝不慮夕,勢必會帶來嚴重的後患。政府用非法手段打擊犯罪令人產生某種不好的感覺,那就是「以黑制黑」,強權即公理。而且,過於嚴厲的懲罰損害了人們的平等預期,對國家心存怨恨的已決犯親屬以及將來出獄的人們將形成一股可怕的反社會力量。多年來,很多非常惡性的犯罪的作案者都是此前「嚴打」中受到過於嚴厲打擊的刑滿釋放者。你從事公安工作多年,對此一定有比我更多的瞭解。

第四,儘管在現行體制上,公安機關具有超越司法的強勢,但是,你作為一個兼職法學博士生導師,我相信一定會理解,法治國家的一個重要標誌就是警察權要受制於司法權;公安需要尊重司法權,要接受檢察機關獨立的監督和審查,要維護法院和法官的獨立性。其實,尊重獨立司法對於手握大權的人一樣重要。文強在炙手可熱的時候根本不會意識到這種獨立性的價值,但一旦淪為階下囚,他也許幡然醒悟,深刻地感受到,沒有獨立的司法,沒有一個人是安全的。

各位同仁,我在寫這封信的時候,時時會想到死亡這件事。雖然相關數據沒有全部公佈,不過自從「打黑」以來,文強之外,在重慶還有不少人被判處死刑。人都不免一死,由國家公權力剝奪一個人的生命畢竟是很重大的事情。在網上看到你們的城市組織市民唱「紅歌」的圖片,真是紅旗招展,滿目赤色。旗幟的顏色也是血液的顏色。「唱紅」與「打黑」兩者行為都以同樣的顏色鋪陳渲染,令人不禁產生複雜的聯想。不過,無論是權傾一時者,還是屈辱偷生者,生命注定是朝向死亡的。那些死刑犯不過比活著的人早走一些時日。砍頭和槍殺都會留下可怕的傷痕,不過,那卻是一種無需治療的創傷。古希臘偉大的戲劇家索福克勒斯對此看得很清楚,容我把他的詩句作為這封信的結語吧:

等冥王注定的命運一露面,

那時候,沒有婚歌、絃樂和舞蹈,

死神終於來到了。

一個人最好不要出生;

一旦出生了,求其次,

是從何處來,盡快回到何處去。

等他度過了荒唐的青年時期,

什麼苦難他能避免?

嫉妒、決裂、爭吵、戰鬥、殘殺接踵而來。

最後,那可恨的老年時期到了,

衰老病弱,無親無友。

願各位幸福,並致法治的敬禮!

2011年4月12日

看了這封信,我很感動。我只是旁觀的老外。改革開放以來,我非常羨慕中國同仁那麼快走出黑夜、建立了差不多完美的法治制度。但是跟賀教授看法一樣,我覺得,近幾年來法治後退。

這不是第一次。從無法無天的黑暗剛出來那時,改革當然不可能一路順風。據說,剛打倒四人幫後,那時還是軍官管理的司法機構抓了一小撮看守、詢問員,因為在文革中他們特別殘酷地折磨了坐牢的幹部和幹部親屬,所以密密地調查、槍斃他們。(在北京槍斃了17個人,還有軍隊的幾個人。)全部程序不公開,「知法犯法、家法制裁」,也不宣佈結果。在那時緊急的情況下,這種臨時「家法」措施可能還是可以理解的,範圍也不大,而且因為司法系統幹部終於都聽說了這件事,所以也起了殺雞嚇猴的作用,使那時的看守、詢問員「把犯人當人看」。可是1983/4年的「嚴打」是另一回事。按鄧小平的說法「現在是非常狀態,必須依法從重從快集中打擊,這就是人民民主專政……必須發動群眾、組織大戰役和抓大案要案。」按1983年的特別規定,集中於大中城市,「嚴打嚴重危害社會治安的犯罪分子」。本著中央和省級政法委和公安部門領導在1983年7、8月開的兩個會議的部署,自1983年8月起不到一年內「從重從快」逮捕一百萬多個罪犯,起訴975.000人,法院判處861.000人,其中判死刑的24.000人,司法行政部門接收勞改犯687.000人,勞教人員169.000人。譬如:某大企業的黨支部書記跟當地派出所的一個警察每月一兩次談了本企業的治安情況。那時有一次沒有什麼可談的,他們只聊了天,書記給警察講了在企業剛發生的笑話:工人中有兩個年輕的小夥,好朋友,一個很好看,姑娘對他很感興趣,一個難看,沒有女朋友,問好看的朋友怎麼辦。好看的問他看中誰,然後請這個姑娘晚上來他房間聊一聊。姑娘來前,他讓難看的朋友掩藏在床下,說,姑娘到了,我用什麼藉口臨時出房間,你就出來吧,跟她聊。兩個傻瓜真是這樣作的,女的一個人坐在床上,難看的突然出來,想很友好地也坐在床上,女的嚇壞死了,給他打個耳光,大鬧而跑了,給誰都講,誰都笑了這兩個傻瓜。書記也笑了,他不知道,該警察那時有困難完成逮捕指標。警察逮捕這兩個青年,說是強姦未遂犯,法院也應該完成指標,判他們死刑,很快就被槍斃。書記幾年再不睡好覺,老夢見這兩個青年。

類似案件那時不少。公安部門說,「嚴打」政策給他們「解放了思想,打開了思路」。據人民日報的報導,社會上的不良風氣為之一掃,社會治安明顯好轉。其實,按統計,犯罪率並不下降。此後,立法者也取消了在嚴打時允許「從快」的簡單程序。但是,嚴打「解放」的思想(強調速度、效率,不強調遵守苛刻的法規,這種思想)繼續發生作用,越來越大的作用。

以上述三個案子為例。

法治依靠兩句話:有法必依。有法可依。

刑事訴訟法規定有定期。在高案和艾案,警察完全不遵守逮捕後通知家庭的期限、偵查羈押的期限規定。警察也違反律師跟被逮捕的人見面的權利。其實,公安機關乾脆讓高智晟失蹤。兩個案子中跟黑社會組織合作,讓打手用酷刑,打傷人。耶蘇家庭案好像依靠刑法第290條。按第290條,「聚眾擾亂社會秩序,情節嚴重,致使工作、生產、營業和教學、科研無法進行,造成嚴重損失的,」才可以判刑。農民家庭教會信徒的活動造成這種結果是很難想像的。倒是國家機關的人員破壞、拿走農民財產不合法。

刑法第247條明文禁止刑訊逼供罪、暴力取證罪。上述案子都證明:第247條是空文規定。因此,在高案中,毋庸還討論能不能適用第247條於侮辱女兒甚至鼓勵她自殺以逼供爸爸這樣的行為。

有法不依。

有法可依?

譚案,可能也是高案、耶蘇家庭案的判決以「煽動顛覆國家政權罪」(刑法第105條第二款)為依據。這就是說,這些罪犯「以造謠、誹謗或其他方式」——即:以任何方式——「煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度」。耶蘇家庭的活動,即組織像人民公社那樣的集體並很熱心地唱歌、用像夢話那樣的「方言」禱告新教上帝的這些活動,就等於煽動顛覆政府和/或其主導思想的制度。譚作人討論如何紀念政府想迴避的什麼歷史事實就等於煽動顛覆政府和/或其主導思想的制度。

說得簡單些,用任何什麼形式表示政府不喜歡的任何什麼思想就等於這種罪行。

刑法第105條第二款是個非常有用的工具,因此國內外這種工具也很有傳統。按大清律,必須打倒所有的造妖惑眾犯,連皇上也不例外:在1897年,光緒皇帝利用建立京市大學堂(北大的前身)的機會鼓勵青年破除「心中兩個賊」,即偽善、守舊。他問:中國士大夫以偽善治國,「滿口仁義道德,能夠改變貪腐橫行、土地兼併、流民千里嗎?」他說:守舊的士大夫「以為外國機器不必學、不能學,而世間沒有一成不變的道理,天下事窮則變,變則通。」總之,皇帝要青年獨立判斷新的事。士大夫和慈禧太后就抓了皇上,很合理地不讓他繼續這種變法之夢。辛亥革命後,北洋政府很不合理地拋棄了大清律的這個規定,但是在1928年,國民黨政府悔改了這個大錯誤,決定懲罰宣傳與政府主導思想「不相容之主義」的「反革命犯」。解放後,共同綱領保證人民有思想、言論、信仰自由,也保證國家鎮壓反革命犯,一直到1998年為止,鎮壓進行反革命宣傳散佈謠言的人;1998年以來,不再用「反革命」三個字,刑法的具體內容不變。對統治者來說,這是非常靈活、非常方便的工具,但對群眾而言,刑法第105條第二款這種可以隨便適用於任何獨立思想的工具算什麼可依的法?

在文革中,周恩來管理的中央專案組和其下屬各級專案組的系統使用了這個工具隨意審查各種「反動份子」,認定「反革命分子」,用「群眾路線」組織群眾進行鬥爭、審判大會宣傳鎮壓反革命犯的決定,鎮壓一千萬以上反革命犯。文革後,中國取消中央專案組,恢復「法院獨立進行審判,只服從法律」的憲法規定,還恢復各級黨委下的「政法委」。政法委要「加強各級黨委對政法工作的統一領導」。那時的政法委活動限於「學習」(宣傳、討論)黨的各種政策,不干涉具體案子。「學習」所佔的時間也不多。為了強調黨政分開,在1988還把政法委變成政法領導小組。1990年恢復、加強政法委系統,此後,很多高、中級法院建立聯絡、相當於政法委的「政治部」,在司法機構,「學習」所佔的時間越來越多,對司法機構的「領導」越來越具體,政法委也干涉具體的案子,漸漸「統一領導」公安、檢察院和法院關於重要案子的工作。「學習」中特別強調的基本原則是黨的領導。因為在法院和檢察院「學習」外的工作時間越來越少,所以「兩院」應該承擔的工作量沉重極了。因此,司法機構傾向於服從領導而避免自己「獨立審判」、研究問題。評價每個機構的工作時還特別強調「效率」,處理案子也多也快的機構得到最高的評價。這種評價辦法更加強了盲目服從領導指示的傾向。

為了支持黨領導各種司法活動,最近某些地方還像賀教授描寫的「重慶模型」那樣建立「統一」公安、檢察院和法院的領導機構。這就更清楚地違反憲法的司法模型,恢覆文革時期的一言堂,以人治代替法治。一言堂、領導高於一切的制度是拍馬屁和腐敗的土壤。有名的民法教授梁彗星已經把法院叫了「腐敗重災區」。因為法院的名譽那麼壞,所以人家也不大指望法院能夠保護個人的什麼獨立思想。用文革的說法,法院再不能成為獨立王國。網上已有人建議完全扔掉西方、蘇聯模型的司法機構,用群眾大會代替法院。當然,應該準備、領導這種審判大會。領導高於一切。人民許唱紅、跳忠字舞。

已無法可依。法治後退越來越可怕。本書的故事上已沒留灰塵。

稍前,溫家寶總理說了:「當前最大的危險在於腐敗。消除腐敗的土壤還在於改革制度和體制。我深知國之命在人心,解決人民的怨氣,實現人民的願望就必須創造條件,讓人民批評和監督政府。」應當擔心偽善保守派的士大夫再找到個慈禧太后。

我非常佩服、也很擔心大膽為法治講話的中國同仁。看研究中國的歐洲同行對各種慘無人道的違法行為沒有反應,還說「中國人就是這樣」,「中國領導必須保證國家可治」等等,我深感到慚愧。

法本從心生,還是從心滅。

(這是王容芬女士推薦的德國法學家FrankMünzel教授用漢語寫的文章)

文章來源:讀者推薦

(本文只代表作者的觀點和陳述。)