一、農奴与工奴現象

中國實行城鄉分隔而治的戶口制度,讓農民永遠与城市和福利無緣,并一直以農補工,造成社會二元分化,使名義上“解放”了的農民卻重新淪為新的极權制度下集体農庄中的農業工人,被迫守在土地上世代賣身為奴。

中國近三十年的改革開放之所以能夠長期進行并有所成績,還是以犧牲農民的衍生体—“農民工”為主要手段,用他們近乎“白干”的低工資和最寶貴的青春時光撐起了社會發展的又一次輝煌。

因為現有土地實在沒有能力供養農民,使他們不得不自發外出流浪謀生,在自然演變過程中形成為一种大多以低端中小工業企業為對象的賣工人流,因身處异地為异客,沒有組織相對分散而倍受資方欺凌,背負階級屬性的農業戶籍之身也從未能夠改變或与城市接軌,与城市正統工人相對應,被藐稱為“農民工”。

農民工現象并非政府有所預見的事先引導之功,而是源自諸多早期不合理的國家政策包括帶有歧視性的土地政策所造成,形成之始就是讓政府頗感棘手的權宜之計。農民工盡管在城市沒有尊嚴、權利、收入甚至安全也難以保證,但起碼還能“見見世面”,還能吃得飽穿得暖,還是要比留守農民做的農活輕爽得多,收入也要高得多,多數時候精神狀態也好得多。

農民工從盲目自發到遍及全國成為普遍現象,漸漸引起了央地政府的政經雙重關注。有些地方竟然以勞務輸出為生存之道,形成“長江后浪推前浪”的一波波打工潮,并以打工族的工資回流為主要收入來源,形成所謂的“打工經濟”。這种低人力成本甚至還被政府視為是自己的資源优勢而不時津津樂道,卻無視其原生之患和后天之憂,可見當前中國農村經濟的破敗現狀,已深陷于“附体經濟”之中并早就處于破產邊緣了。

中國社科院農村發展究所研究員張軍說“目前農民務工收入已占農民人均純收入的4成,這也是近年來農民人均純收入快速增加的主要動力。如果農民工長期失業,將嚴重危及農民收入增長。”因此之故,在傳統農業不尚不能滿足農民的生存需要時,就只能使之轉化為農民工外出謀生;為了使農民工就業有充份的保證,就需要接收農民工的工業企業必須保持穩定且不斷旺盛增長的用工能力,以達到勞資關系的供需平衡—這是農民工得以正常存在的一個必要前提,同時供大于求的勞工隊伍也給城市發展和穩定增添了難度。

為了保證這种平衡,中國經濟只能像脫了軌的火車那樣,一直向前沖下去,直到遇到更大的阻力,如本次的經濟危机,才能停下來,卻要面臨更大的政治穩定挑戰了。

二、農民工不再需要“大忽悠”

殃及世界的經濟危机其實是周期性的一輪調整過程,中國的低端加工業本來就近乎發展的虛脫期,必然首當其沖受到影響。

面對09年高達2500万的失業農民工及二次盲目流動所帶來的不确定性,政府并沒有真正設計過一旦發生意外時合理有效的救本甚至哪怕是應急之策,一直處于被動應對的局面,同時加上之前對打工經濟的前景盲目樂觀和不思進取,忽視了根深蒂固的歧視性農業政策可能會造就更多的農民外流形成更多農民工這個可怕后果,使積重難返的農民問題再次成為中國社會的一大頑疾。

2009年2月初針對“三農”問題的中央《一號文件》,是從2004年開始的第6個涉農文件。文件認為,農業基礎仍然薄弱,農村發展仍然滯后,農民增收仍然困難。—-政府似在變相承認對中國農村、農民的歷史欠帳太多,態度上有所松動,不僅讓人產生聯想:難道要借經濟危机需要啟動以農村為主的內需市場之机,而對農民要有所回報反哺嗎?

想想事是好事,但同時不得不承認,這种欠帳決非一時之間的“刺激拉動計划”可以還得清。且不說在長期的階級壓迫下所形成的尤其是精神心理方面的無形傷害,是短期內無法修复和還原的,更重要的是因為農民沒有自己的利益代言人,所以政府只能將更多的資金用在諸多比“三農更要緊”的城市建設領域,農村再次被邊緣化,故本次內需拉動對農村不具太大的現實可行性。

政府面對已經迫在眉睫的經濟危机和迫害了近60年的農民們,在二者取舍和整合上表面顯得手忙腳亂雜亂無章,但內心還是沒有忘記把握自己的利益原則底限,還要把危机和風險盡可能多地轉嫁到農民頭上,至少也是盡可能小地付出成本卻意圖獲得最大的政治收益—-到目前為止,政策是出了,可就是還沒有見到拿出了哪些真金白銀和真實動作來,只有動輒就是30年甚至50年后的藍圖如何美好一類的“大忽悠”。

農民更多期待的是當前在城市的那部份農民工,哪怕是臟苦累的工作崗位和微薄的工資也行,哪怕是加了洗衣粉的白面饅頭和冬冷夏熱的工棚也好,也總比回家种地強—-种地收入太低更可能賠錢,假如要是無地可种則就更慘了……

三、最后的警示

傳統上說,中國農民滿意与否一直是政治合法性的一個潛在標准,所以做為中國農民一部份的農民工的生存處境所發生的巨大變化,同樣必然要影響社會秩序和政權的法統地位。

“君主專制体制經不起新變局的沖擊。要維持王朝的統治,不能僅僅依靠武力,獲得民眾的支持是上選,最低限度也應該得到民眾某种程度的默認或容忍,否則王朝很難維持統治。” —晚清改革与革命的互動 遲云飛 劉文麗

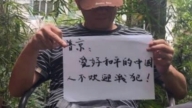

長久以來的國家政策從未想過要救“三農”,現實的“經濟拉動”也“顧不上”惠及三農,因此,農民們的前途命運放在政府之手是等于將自己的未來寄于負利息銀行一樣不可靠。因此,農民工為維護自身權益与官商權貴集團長期進行的抗爭運動,是別無它途的自救,是必要的也是唯一的選擇。

農民工從農村的失落迷茫到城市流浪的無奈,從黑工奴的自然反抗到有意識的政治覺醒,在生存危机面前風起云涌的抗爭運動使他們漸漸成熟,這無疑是中國社會進步的一個重大標志,他們也是中國走向民主憲政新時代的一股偉大的基礎力量。

中國農民工對社會秩序的沖出和壓力,其實更是政府將要直接面對農民暴力抗爭的開端。對執政者而言,一個社會的變革有主動和被動之別,從主動到被動有一個效率遞減的過程。能主動及早把握歷史脈搏者,其成功机率越高,反之如果仍將這些“下賤之人”視為“敵對勢力”,在“逼上梁山”的情況下,則只有坐等革命之來臨。

2009.3.1.

(《自由圣火》首發 )